こんにちは。

前回は、完成見学会を行った物件で採用した「熱交換換気」と「全館空調」を組み合わせたシステムについてご紹介しました。

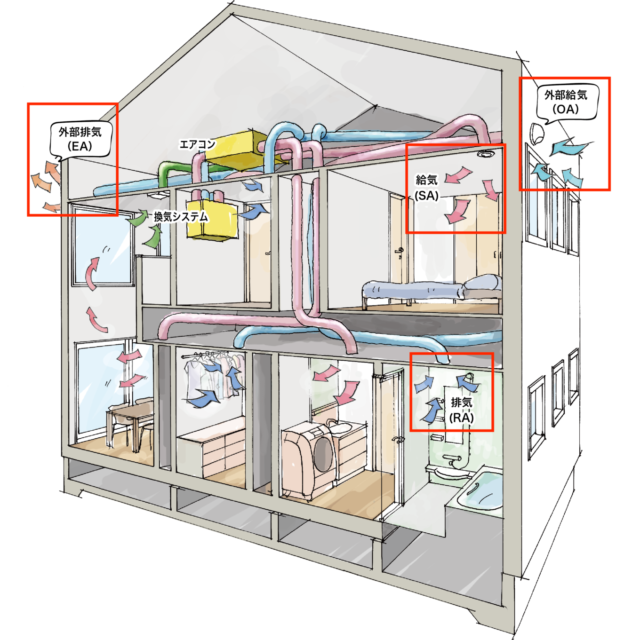

採用したのは、ガデリウス社の「G-Air」というシステムで、換気扇部分にはフレクト社(スウェーデン)の製品を使用しています。この換気システムはダクトを通して全館に接続されたタイプです。

今回は、**パッシブハウス認定の取得に必要となる「換気システムの風量測定」**についてご説明したいと思います。

24時間換気とその基準

まず、建築基準法では、住宅などの居室において24時間換気が義務づけられています。

この制度は主にシックハウス症候群の予防を目的としたもので、「1時間につき0.5回」、つまり2時間で室内の空気がすべて入れ替わるという換気量が求められます。

この基準について、以下の2つの課題が存在します。

① 換気風量が必要以上に大きくなることがある

建築基準法はあくまで化学物質の排出(シックハウス)を前提にしています。

一方、例えば40坪(約132㎡)の住宅の体積をざっくり320㎥とすると、「0.5回/h」の基準では1時間あたり160㎥の換気が必要となります。

ところが、厚生労働省の基準では、人一人あたりの適正な換気量は30㎥/hとされており、これは人が滞在することによる空気の汚れ(二酸化炭素・ホルムアルデヒド・ウイルスなど)を新鮮に保つための数字です。

つまり、以下のような違いがあります:

- 建築基準法の基準: 室内の建材などから出る揮発性化学物質への対応

- 厚労省の基準: 人の活動により汚れる空気への対応

例えば4人家族であれば、

30㎥ × 4人 = 120㎥の換気量が必要となり、建築基準法の160㎥より少なくて済むことになります。

これにより、冷暖房された室内空気を無駄に排出せずに済み、省エネかつ快適な環境を実現できます。

② 実際の施工時に風量を測る必要がない

建築確認では、設計図面と機器の仕様書によって、換気能力が足りているかを確認します。

しかし、これはあくまで理論上の能力の話であり、実際にどれだけ風が流れているかまでは確認しません。

実際の風量は、

- 建物の気密性

- 給気・排気のバランス

- ダクトの長さや曲がり具合

- ダクトの潰れや施工不良

などにより、大きく変わってきます。

つまり、設計や施工次第で理論値からズレることがあるということです。

おそらく、コストや手間の問題などから、実測が求められていないのだと思いますが、

パッシブハウスの認定取得においては、実際の風量を測定し、その数値が基準を満たしていることが必須となります。しかも、この基準がなかなかシビアです。

実際の風量測定の様子

ということで、前置きが長くなりましたがここからは実際の風量測定の様子をご紹介します。

測定機器

測定には、プロペラが付いた風量測定機に、専用のカバーのようなアタッチメントを装着して使います。

風の出入り口にしっかり被せることで、空気の逃げ場を無くし、正確な風量を測定します。

測定箇所

以下のすべての換気ポイントを測定します:

- OA(Outdoor Air): 外気を吸い込む1か所

- EA(Exhaust Air): 室内の空気を排出する1か所

- SA(Supply Air): 各部屋に新鮮な空気を送るおよそ10か所

- RA(Return Air): 非居室などから空気を回収する約7か所

これら全ての測定結果をもとに、パッシブハウスの以下の風量バランス基準をクリアする必要があります:

- OAとEAの差が10%以内

- OAとSAの差が10%以内

- RAとSAの差が10%以内

- RAとEAの差が10%以内

- OAとEAの風量が、建物の体積から算出される既定値の範囲内

測定結果と調整

換気バランスに過不足があった場合は、

- 換気扇の設定

- 吹き出し口の調整

などを行って微調整します。

これが思ったより難しく、今回は初挑戦ということもあり、2回目でようやく合格することができました。

最後に

今回の風量測定はとても良い経験になりました。

換気について改めて深く学ぶきっかけにもなり、今後の設計にも活かせそうです。

認定まではもう少し時間がかかりそうですが、引き続きがんばります!